Le soutien des pays européens à l’Ukraine est régulièrement la cible de fausses informations depuis le début du conflit en février 2022, souvent diffusées ou relayées par des comptes pro-russes. Mi-novembre 2025, des internautes se sont émus de l’adoption d’un décret qui permettrait, selon eux, l’envoi par la France de soldats en Ukraine sous les termes déguisés d' »opérateurs économiques de référence » ou par le recours à des « sociétés militaires privées » (SMP). Mais c’est faux : le texte en question légalise simplement certaines missions de formation et d’entraînement des sociétés militaires privées, sans autoriser la France à envoyer ses soldats à l’étranger, ni à recourir à des mercenaires, dont l’activité reste légalement interdite et sanctionnable pénalement.

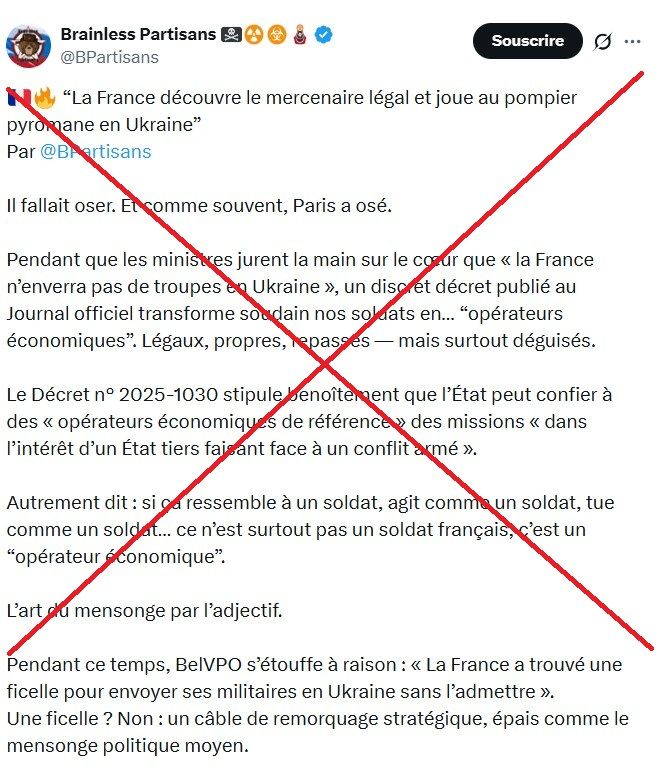

« Macron, par un décret paru le 2 novembre vient de légaliser les sociétés militaires privées [SMP], à l’étranger et en France ! Des forces ayant accès au secret défense et pouvant aller jusqu’à des missions ‘de soutien’ à des forces étrangères. Et ‘les oppositions politiques’ laissent Macron en place, prendre ces décisions dingues !« , alertent des internautes dans des messages partagés sur X et sur Facebook depuis le 17 novembre 2025.

D’autres (1, 2, 3, 4, 5) soutiennent que ce décret permettrait de remplacer le terme de « soldat » par celui « d’opérateur économique« , une « ficelle« qui « permettrait à la France d’envoyer ses militaires en Ukraine sans l’admettre« .

Ces affirmations suscitent d’autant plus d’inquiétude sur les réseaux sociaux que le chef d’état-major des Armées français, le général Fabien Mandon, a estimé, le 19 novembre 2025, en référence aux tensions politiques internationales avec la Russie, que la France devait être prête à « accepter de perdre ses enfants » en cas de guerre. « On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou […]. Ce qu’il nous manque, et c’est là où vous avez avec un rôle majeur, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est« , a estimé le militaire, qui avait déjà affirmé, fin octobre 2025, que l’armée française devait être « prête à un choc dans trois, quatre ans » face à la Russie.

Si le Premier ministre Sébastien Lecornu a bien adopté un décret numéro n°2025-1030 relatif « aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale » (lien archivé ici), publié au Journal officiel du 1er novembre, ce texte concernant les sociétés militaires privées (SMP) ne permet pas une intervention militaire « déguisée » en Ukraine.

« Le décret précise les conditions dans lesquelles seront sélectionnés les opérateurs chargés d’assister les armées françaises dans les actions de formation des armées étrangères ou de soutien aux exportations de matériels de guerre français. Il n’a donc ni pour objet ni pour effet d’organiser les conditions d’intervention des forces armées françaises à l’étranger« , a indiqué la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD) du Ministère des armées à l’AFP, le 21 novembre 2025, tout en rappelant que « la Constitution interdit à la France de confier à des personnes privées la participation à des opérations de combat« .

Thierry Garcia, professeur de droit public à l’université de Toulon et auteur du livre Les entreprises militaires et de sécurité privées appréhendées par le droit (éd. Mare & Martin, 2017) a quant à lui expliqué à l’AFP, le 20 novembre 2025, que « le terme ‘opérateur économique’ ne saurait être entendu comme ‘soldat’ parce qu’un soldat participe directement à un conflit armé, tandis que ces opérateurs économiques interviennent, de par leurs missions, en amont ou en aval de ces conflits » (lien archivé ici).

« En aucun cas, ce décret ne permet à la France de recourir à des mercenaires, puisqu’une loi du 14 avril 2023 relative à la répression de l’activité de mercenaire incrimine et réprime cette activité« , soulignait également l’expert, pointant que le texte n’autorise pas non plus l’envoi de « soldats de l’armée régulière en Ukraine parce qu’il ne les concerne pas« .

« D’autre part, s’agissant de l’éventuel envoi d’opérateurs économiques en Ukraine, il est possible au regard de ce décret mais dans un cadre de coopération internationale militaire et non pour participer directement aux hostilités, dans le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, parce que ce ne sont pas des mercenaires et parce que le recours à la force armée demeure une prérogative régalienne de l’Etat« , détaille-t-il.

Conseil stratégique et sécurisation à l’étranger

Comme l’explique un rapport d’information parlementaire de 2012, les sociétés militaires privées, plus connues sous le sigle SMP (lien archivé ici), « assurent en France des missions variées : conseil en sécurité internationale, accompagnement et sécurisation d’investissements à l’étranger, soutien de bases militaires, ou encore logistique. »

Ainsi que le notait ce rapport, la traduction littérale de la dénomination anglaise de ce type de sociétés peut prêter à confusion, car les SMP concernées par le cadre légal français proposent un panel d’activités « moins large que celui proposé par leurs homologues britanniques ou américaines, qui sont autorisées à mener des actions de vive force, y compris en appoint des forces armées. »

« Cela rend certainement malheureuse la dénomination de SMP lorsqu’elle est accolée aux entreprises françaises qui n’assurent pas de mission de guerre mais proposent des services dans les domaines de la sécurité et de la défense, n’empiétant pas sur le domaine régalien« , précisait ainsi ce document.

Pour éviter cette confusion, le terme officiel retenu en France pour désigner ce type de société qui opèrent à l’étranger est celui d’entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD).

« [Certaines] font de l’assistance technique à des armées étrangères (DCI), du conseil stratégique au sens large (Amarante, Geos,…), des activités spécialisées (déminage)« , a précisé à l’AFP le 20 novembre 2025 Walter Bruyère-Ostells, professeur des universités en Histoire contemporaine à Sciences-Po Aix et auteur du livre Histoire des mercenaires (de 1789 à nos jours (éd. Tallandier, 2011 ; lien archivé ici).

Ainsi que le précise l’ESSD Amarante International sur son site, en France, « à proprement parler, une société privée ne peut pas être ‘militaire’ puisque l’action militaire relève du domaine régalien » (lien archivé ici).

Parmi leurs principaux atouts, ces ESSD revendiquent « leur expertise de management de la sûreté en zones à risques : contrôle de l’environnement, sécurisation d’événement, protection rapprochée et missions d’accompagnement. »

Un meilleur encadrement des ESSD

« Ce décret légalise certes certaines activités menées par des sociétés militaires privées, comme les missions de formation, d’entraînement, de maintien en condition opérationnelle ou de soutien (art. 3 – I du décret), mais le terme n’est jamais employé, parce qu’il a une connotation péjorative notamment depuis les exactions commises par le groupe Wagner [un groupe paramilitaire russe] », développe Thierry Garcia.

« Ces opérations économiques, terme utilisé par ce décret pour qualifier l’assistance qu’ils apportent aux armées françaises, sont strictement encadrées et contrôlées par l’Etat français, en prévoyant même des sanctions en cas de non respect de leurs obligations (art. 9)« , ajoute l’expert, expliquant que le décret « légalise une pratique qui existait depuis plusieurs années, en matière de soutien aux forces françaises, puisque l’armée française recourait déjà à des opérateurs privés, comme Défense conseil international (DCI) ou GEOS et Amarante. »

Légaliser les activités de ces sociétés permettra selon lui de « mieux les encadrer et les contrôler, afin de prévenir notamment les atteintes aux droits de l’homme et au droit humanitaire et d’éviter tout abus de manière plus générale« .

Pour Walter Bruyère-Ostells, labelliser ainsi des « opérateurs de référence » permettra « de reconduire d’actuels partenaires, d’en choisir éventuellement d’autres sans inventer une ingénierie compliquée d’appels d’offres qui permette d’exclure des marchés en question des opérateurs pour lesquelles la confiance n’est pas assez forte« .

C’est également ce qu’a indiqué le DICoD à l’AFP, en soulignant que ces « opérateurs de référence » auront « pour mission de participer à la formation d’armées étrangères » et que « leurs agents ne pourront en aucun cas être engagés dans des opérations militaires dans le cadre d’un conflit armé. »

« En attribuant des droits exclusifs ou spéciaux pour une durée de dix ans, [ce décret] permet de garantir prévisibilité et réactivité à la France comme aux Etats partenaires pour le développement de ces actions, ce qui est un gage de compétitivité des entreprises françaises et européennes en ce domaine« , estime encore le DICoD, pour qui le texte permet aussi de préserver « les moyens propres des forces armées françaises, en limitant l’engagement direct de soldats français dans les actions de formation des armées d’Etats étrangers partenaires. »

Si Thierry Garcia juge ce décret « clair et précis dans l’ensemble, sur les plans juridique et opérationnel« , il estime qu’il aurait pu préciser, pour éviter toute confusion, que « la participation directe aux conflits armés de ces ‘opérateurs économiques’ est interdite, comme le fait par exemple une loi suisse en ce domaine. »

Des publications prétendant que l’armée française serait sollicitée pour intervenir en Ukraine sont régulièrement relayées sur les réseaux sociaux : en septembre 2025, l’AFP avait consacré un article de vérification à une fausse rumeur affirmant que l’armée française avait « refusé » d’envoyer des soldats y combattre.