Dans un tweet posté le 10 septembre, Paul Magnette (PS) défend que le creusement du déficit ces 50 dernières années était causé par les politiques des gouvernements de droite successifs. Un argument qui n’est pas neuf mais simpliste. Vérifications.

L’heure est aux économies. En Belgique, à tous les niveaux de pouvoir, les gouvernements entreprennent des politiques de réduction de dépenses pour tenter de maîtriser la dette. Une dette d’environ 550 milliards d’euros, soit 107% de l’ensemble des richesses produites en Belgique en un an.

Mais la dette ne vient pas de nulle part, elle se « creuse » avec l’addition de tous les déficits de chaque année.

Par exemple, en 2024, la Belgique a dépensé 28 milliards d’euros de plus que ce qu’elle avait dans les caisses. Conséquence : le déficit de la Belgique a atteint 4,5% de son PIB l’an dernier.

Vient cette question historique : à qui la faute ?

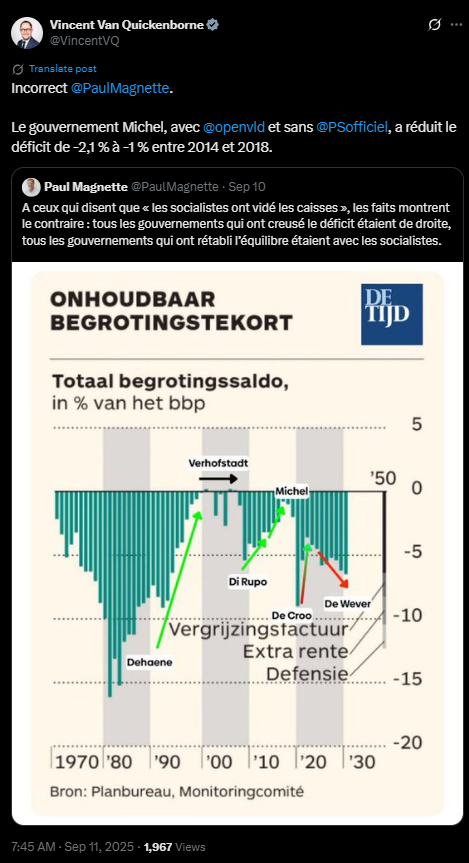

Pour Paul Magnette, la réponse tient en un graphique issu du quotidien flamand De Tijd. Le président du Parti socialiste (PS) l’expose dans un tweet le 10 septembre dernier : il s’agit de l’évolution du déficit budgétaire depuis les années 1970. En commentaire, il précise que chaque exercice des déficits depuis 45 ans trouve une explication simple : « tous les gouvernements qui ont creusé le déficit étaient de droite, tous les gouvernements qui ont rétabli l’équilibre étaient avec les socialistes ».

À son opposant, le député libéral flamand Vincent Van Quickenborne de rétorquer dans la foulée sur « X » que « le gouvernement Michel, avec l’Open Vld et sans le PS, a réduit le déficit de -2,1% à -1% entre 2014 et 2018 ».

L’argument selon lequel la position sur l’échiquier politique de la coalition au pouvoir a un lien direct avec le déficit n’est pas nouveau. Paul Magnette l’affirmait déjà en 2024 sur son compte Facebook et son son prédécesseur, Elio di Rupo, estimait, seize ans plus tôt, que « la droite » « a une obsession : faire des réformes très coûteuses ».

Du côté du Mouvement Réformateur (MR), son président actuel président, Georges-Louis Bouchez a déclaré dans un article de L’Écho publié l’an dernier que « pendant 70 ans, le PS a vidé les caisses ».

Alors, qui dit vrai : est-ce la gauche ou la droite qui creuse les déficits ?

« Droite » ou « gauche »

Avant d’analyser l’impact que peut avoir une tendance politique sur l’équilibre budgétaire, classer un gouvernement comme étant de « droite » ou de « gauche » est « problématique », répond d’emblée Jean Faniel, directeur général du Centre de recherche et d’information sociopolitiques (CRISP).

Pour cause : « la Belgique a toujours eu des gouvernements de coalition depuis 1954 ». Et a fortiori, « de 1999 à 2014 puis sous la Vivaldi 2022 à 2024, on a eu des gouvernements non seulement de coalition, mais qui en outre, associaient toujours les socialistes et les libéraux, ou les socialistes et les libéraux plus d’autres partis », ajoute le politologue.

Sans oublier que depuis les élections fédérales de 2024, si le PS de Paul Magnette est absent de la coalition, les socialistes flamands de Vooruit, eux, font bien partie de l’Arizona. Dès lors, « où met-on le curseur pour qualifier qu’un gouvernement est de gauche ou de droite », s’interroge Jean Faniel.

Contacté par la RTBF, le service communication du PS n’avait pas répondu à nos sollicitations à l’heure de la publication de cet article. Leur réponse, parvenue après la publication, a été insérée dans la note éditoriale en bas de l’article.

Une des grilles de lecture pour catégoriser « de gauche » ou « de droite » un gouvernement pourrait être de prendre en compte la participation du PS ou non aux différentes coalitions – c’est celle choisie par Paul Magnette dans son tweet.

Dans ces scénarios d’absence du PS au gouvernement fédéral, les déficits budgétaires se résorbent-ils ?

Ce n’est pas certain lorsque l’on observe la courbe ci-dessous montrant l’évolution du déficit budgétaire depuis 1970, selon la présence ou l’absence du PS au sein de la coalition gouvernementale.

« Tendanciellement, pointe Jean Faniel, ce n’est pas parce que les socialistes sont au pouvoir que le déficit se creuse moins, et inversement ». Pour preuve : entre 1978 et 1981, le PS était au pouvoir et le déficit a augmenté, tandis que de 1982 à 1987, en son absence, le déficit a diminué.

Sans oublier le possible délai entre les mesures de politique économique et leur impact sur l’économie, comme le pointe Philippe Ledent, économiste au sein d’ING Belgium. « Un gouvernement peut bénéficier des mesures prises par le précédent et inversement, prendre de bonnes décisions dont il ne profitera pas ».

Politique expansionniste vs restrictive

Face à un creusement du déficit, « les gens qui sont plutôt à droite vous diront de réduire les dépenses en priorité, et les gens qui sont plutôt de gauche vous diront d’augmenter les recettes », résume schématiquement Xavier Debrun, chef du bureau Économies et Recherche de la Banque Nationale de Belgique (BNB).

En d’autres termes, la droite mettrait en place une politique budgétaire restrictive (l’État dépense moins, soit un resserrement) tandis que la gauche mènerait plutôt une politique budgétaire expansionniste (l’État augmente les recettes, soit un assouplissement).

« Sauf qu’en Belgique, ajoute-t-il, on a des gouvernements de coalitions, donc on a un peu des deux : à la fois des mesures qui visent à augmenter les recettes en réduisant les niches fiscales ou en augmentant certains taux d’imposition par exemple, et des mesures de réduction des dépenses, surtout sociales qui représentent la majorité des dépenses publiques. »

Les déterminants du déficit

Pour expliquer ce qui impacte le plus le déficit, Xavier Debrun de la BNB, identifie deux principaux facteurs :

- Le premier déterminant du déficit budgétaire est lié aux circonstances économiques. « Par exemple, en cas de croissance très faible et incompatible avec la hausse de l’emploi ou la baisse du chômage, il y aura moins de recettes fiscales, ce qui aura tendance à creuser le déficit budgétaire », pointe l’économiste. De manière générale, ces circonstances sont déterminées par le contexte international car « la Belgique étant une petite économie ouverte et son cycle économique évolue donc fortement en fonction de ce qui se passe dans les pays voisins ».

- Le deuxième déterminant du déficit est celui que Xavier Debrun appelle la pression de la contrainte budgétaire. En d’autres termes, « ça veut dire que les marchés financiers demandent des primes de risque qui augmentent le taux d’emprunt ». C’est le cas lorsque les investisseurs craignent que la situation financière belge ne soit pas sûre et qu’ils lui exigent un supplément pour que l’État puisse emprunter de l’argent.

Ces cinq dernières décennies, au moins l’un ou l’autre déterminant a systématiquement impacté la politique budgétaire belge, et donc son déficit, comme l’illustrent le graphique ci-dessous dont les données sont issues de l’institut des comptes nationaux, reprises dans l’article le Tijd et retweeté par Paul Magnette.

Parcourez les crises qu’a traversé l’économie belge depuis 1970 à travers les 10 slides ci-dessous : cliquez sur la flèche ➡️ pour les découvrir.

Le déficit structurel

Au vu des variations du déficit depuis 1970 présentées ci-dessus, « il est difficile d’isoler l’effet de la politique économique d’un gouvernement sur le déficit, car il y a sans cesse des chocs : récession au début des années 80, crise du système monétaire en 92-93, éclatement de la bulle internet en 2000-2001, crise financière de 2008 et Covid en 2020 », commente Philippe Ledent, économiste au sein d’ING Belgium.

Ce dernier recommande plutôt de s’intéresser au déficit structurel qui permet de neutraliser les effets temporaires de la conjoncture : « c’est le seul moyen d’évaluer réellement les efforts en matière de politique économique ».

Il se définit par le solde budgétaire (recettes – dépenses) qu’un État aurait si l’économie fonctionnait à son niveau normal de production (sans crise ni boom), c’est-à-dire à son PIB potentiel, calculé par la BNB.

Cela permet de séparer l’origine du déficit et la réponse qui est apportée : savoir si le déficit ou l’excédent est dû à des choix de politique économique (dépenses, impôts) ou simplement à la situation économique du moment. Autrement dit, il vise à distinguer « l’orientation et l’impulsion », comme on peut lire dans un récent rapport de la BNB.

C’est aussi un indicateur qui sert de boussole aux gouvernements pour ajuster leurs dépenses et recettes de manière durable, sans être trompé par les fluctuations temporaires.

Dans le graphique ci-dessus, on remarque ces dernières années, que le déficit budgétaire était supérieur au déficit structurel (sauf en 2022). Cela signifie qu’une partie du déficit budgétaire est due à la conjoncture.

À l’inverse, en 2022, le déficit budgétaire était inférieur au déficit structurel. Ce dernier est resté élevé à cause de l’explosion des dépenses de l’État face à la crise énergétique et à la haute inflation.

Cette année-là, la Belgique a dépensé 160,9 milliards d’euros pour la protection sociale. Soit une hausse de 5,6% sur un an (généralement entre 1% et 4%).

En 2025, il est prévu que le déficit budgétaire de la Belgique soit de 5,4% du PIB, mais que son déficit structurel soit de 4,8%, cela signifie que 0,6% du déficit est dû à une conjoncture défavorable.

Pas d’effets notoires sur le déficit

In fine, les propos de Paul Magnette selon lesquels « tous les gouvernements qui ont creusé le déficit étaient de droite » sont faux.

D’abord, parce que qualifier un gouvernement fédéral belge de « droite » ou de « gauche » ne reflète pas notre réalité politique, marquée par des coalitions ininterrompues depuis 1954. Or, ces coalitions ont souvent inclus les partis étiquetés socialistes, le PS et Vooruit, y compris lors des périodes où le déficit budgétaire se creusait.

Pour preuve : les principaux déterminants du déficit sont décorrélés de la couleur politique de son gouvernement. Ce sont surtout les circonstances économiques et la pression de la contrainte budgétaire qui jouent dans l’évolution de cet indicateur.

Dès lors, une conclusion économique s’impose, selon les termes de Xavier Debrun de la BNB : « la tendance idéologique d’un gouvernement n’a, en général, pas d’effet sur le déficit ».

Note éditoriale (19/09/2025 à 14h52) :

Par « gouvernements de droite », Paul Magnette désigne les coalitions où les partis de gauche sont absents ou minoritaires et où la majorité est dominée par des formations libérales, chrétiennes-démocrates ou nationalistes. C’est le cas au fédéral, en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est une lecture politique de l’équilibre des coalitions, et non l’idée de gouvernements monopartites.

Pendant les années sans PS au fédéral, la dynamique libérale s’est intensifiée, s’inscrivant dans un contexte de mondialisation et de désindustrialisation de l’Europe. Sous la pression constante de la « compétitivité », les choix politiques se sont traduits par des vagues de fermetures d’industries et par la destruction de milliers d’emplois. À l’inverse, le PS s’est toujours battu pour maintenir une activité de production, accompagner la reconversion des outils industriels et impulser la création de nouveaux pôles innovants, tels que les biotechnologies, pour préparer l’avenir économique et social de la Wallonie et de Bruxelles.

Quant aux déficits, ils s’expliquent largement par les crises successives (chocs pétroliers, pandémie de Covid-19, crise énergétique) qui nécessitent des dépenses exceptionnelles pour soutenir l’économie, les soins de santé et le pouvoir d’achat. À l’inverse, leur réduction dans les années 1980 découle surtout d’un virage austéritaire axé sur la compétitivité et la modération salariale : une stratégie qui a eu des coûts économiques et sociaux durables.